NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-03-28 01:37:55 |

|

[出典:国土交通省ホームページ]

国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年3月26日 鉄道局総務課企画室 鉄道局技術企画課 第1回 鉄道分野のGXに関する官民研究会の開催について 〜2040年を見据え、鉄道分野のGXの目標や戦略を議論します〜 カーボンニュートラルの実現に向けて、世界的に鉄道に対する期待が高まっています。 水素燃料電池車両やバイオディーゼル燃料などの技術開発の進捗を踏まえ、2040年を見据えて、鉄道分野のGXに関する目標や戦略を検討する官民研究会を立ち上げます。 1。日 時:令和7年3月28日(金)14:00〜16:00 2.場 所:中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室2A・2B (WEB併用) 3.構 成:別紙のとおり 4.議事: ・官民研究会の開催について ・鉄道分野のカーボンニュートラル施策に関する最近の動き ・我が国の新エネルギー政策の動向 ・水素やバイオディーゼル燃料等の導入に向けた鉄道事業者の取組 等 鉄道分野のGXに関する官民研究会 構成 (順不同一敬称略) 【学識経験者】 ・古関 隆章 東京大学大学院工学系研究科教授(座長) ・近藤 圭一郎 早稲田大学理工学術院教授 【鉄道事業者等】 ・北海道旅客鉄道株式会社 ・東日本旅客鉄道株式会社 ・東海旅客鉄道株式会社 ・西日本旅客鉄道株式会社 ・四国旅客鉄道株式会社 ・九州旅客鉄道株式会社 ・日本貨物鉄道株式会社 ・一般社団法人日本民営鉄道協会 ・第三セクター鉄道等協議会 【メーカー等】 ・川崎車両株式会社 ・東芝インフラシステムズ株式会社 ・株式会社日立製作所 ・三菱電機株式会社 ・一般社団法人日本鉄道車輛工業会 【研究機関】 ・公益財団法人鉄道総合技術研究所 【行政】 ・国土交通省 ・資源エネルギー庁(オブザーバー) |

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-05-31 01:49:46 |

|

[出典:国土交通省ホームページ]

国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年5月29日 鉄道局総務課企画室 鉄道局技術企画課 第3回 鉄道分野のGXに関する官民研究会の開催について 〜2040年を見据え、鉄道分野のGXの目標や戦略を議論します〜 2040年を見据えて、鉄道分野のGXに関する目標や戦略を検討するため、令和7年3月に本研究会を立ち上げました。 今般、下記のとおり第3回研究会を開催しますので、お知らせいたします。 なお、目標・戦略のとりまとめは、第4回(日時未定)以降に行う予定です。 1.日 時:令和7年6月2日(月)10:00〜12:00 2.場 所:経済産業省別館104号会議室(WEB併用) 3.構 成:別紙のとおり 4.議 事:・目標・戦略の策定に向けた議論 5.その他:・会議は非公開ですが、公開可能な資料等については、後日、国土交通省ウェブサイトに掲載予定です。 https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_mn1_000017.html 鉄道分野のGXに関する官民研究会構成 (順不同・敬称略) 【学識経験者】 ・古関 隆章 東京大学大学院工学系研究科 教授(座長) ・近藤 圭一郎 早稲田大学理工学術院 教授 【鉄道事業者等】 ・北海道旅客鉄道株式会社 ・東日本旅客鉄道株式会社 ・東海旅客鉄道株式会社 ・西日本旅客鉄道株式会社 ・四国旅客鉄道株式会社 ・九州旅客鉄道株式会社 ・日本貨物鉄道株式会社 ・一般社団法人日本民営鉄道協会 ・第三セクター鉄道等協議会 【メーカー等】 ・川崎車両株式会社 ・株式会社東芝 ・株式会社日立製作所 ・三菱電機株式会社 ・一般社団法人日本鉄道車輌工業会 【研究機関】 ・公益財団法人鉄道総合技術研究所 【行政】 ・国土交通省 ・資源エネルギー庁(オブザーバー) |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-05 01:38:43 |

|

[出典:国土交通省ホームページ]

国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年9月4日 鉄道局総務課企画室 鉄道局技術企画課 第4回 鉄道分野のGXに関する官民研究会の開催について 〜鉄道分野のGXに関する基本的考え方のとりまとめを行います〜 2040年を見据えて、鉄道分野のGXに関する目標や戦略を検討するため、令和7年3月に本研究会を立ち上げました。 今般、下記のとおり第4回研究会を開催し、議論のとりまとめを行う予定ですので、お知らせいたします。 1.日時:令和7年9月8日(月)14:00〜16:00 2.場所:中央合同庁舎3号館8階特別会議室(WEB併用) 3.構成:別紙のとおり 4.議事:鉄道分野のGXに関する基本的考え方(案)について 5.その他:会議資料等については、後日、国土交通省ウェブサイトに掲載予定です。 https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_mn1_000017.html 鉄道分野のGXに関する官民研究会 構成 (順不同・敬称略) 【学識経験者】 ・古関 隆章 東京大学大学院工学系研究科 教授(座長) ・近藤 圭一郎 早稲田大学理工学術院 教授 【鉄道事業者等】 ・北海道旅客鉄道株式会社 ・東日本旅客鉄道株式会社 ・東海旅客鉄道株式会社 ・西日本旅客鉄道株式会社 ・四国旅客鉄道株式会社 ・九州旅客鉄道株式会社 ・日本貨物鉄道株式会社 ・一般社団法人日本民営鉄道協会 ・一般社団法人日本地下鉄協会 ・第三セクター鉄道等協議会 【メーカー等】 ・川崎車両株式会社 ・川崎重工業株式会社 ・株式会社東芝 ・株式会社日立製作所 ・三菱電機株式会社 ・一般社団法人日本鉄道車輌工業会 【研究機関】 ・公益財団法人鉄道総合技術研究所 【行政】 ・国土交通省・資源エネルギー庁(オブザーバー) |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-18 22:11:03 |

|

[出典:国土交通省ホームページ]

国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年9月16日 鉄道局総務課企画室 技術企画課 「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」を公表します 〜2040年を見据え、鉄道分野のGXに関する考え方や目標を策定〜 「鉄道分野のGXに関する官民研究会」において、「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」がとりまとめられましたので、公表します。 水素燃料電池車両やバイオディーゼル燃料などの技術開発の進捗を踏まえ、鉄道分野の脱炭素化を推進するため、「鉄道分野のGXに関する官民研究会」を本年3月から開催してまいりました。 今般、本研究会における計4回の議論を踏まえ、「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」がとりまとめられましたので、公表します。 1.添付資料 ・鉄道分野のGXに関する基本的考え方 ・鉄道分野のGXに関する基本的考え方(概要) 2.参考 「鉄道分野のGXに関する官民研究会」のこれまでの会議資料等については、下記のURLでご覧いただけます。 https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_mn1_000017.html |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-18 22:11:41 |

|

令和 7年 9月16日

鉄道分野のGXに関する官民研究会 鉄道分野の GXに関する基本的考え方 はじめに GX(グリーン・トランスフォーメーション)とは、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指す取組である。 本年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン〜脱炭素成長型経済構造移行推進戦略改訂〜」においては、GXを加速させるための個別分野の取組として鉄道の項目が立てられ、「鉄道分野の脱炭素化と競争力強化を進めるため、高効率化や次世代燃料を利用した車両・設備の導入に向けた支援制度の検討、モーダルシフトによる鉄道利用促進に係る取組、駅舎などの鉄道アセットを活用した再生可能エネルギー導入の拡大などの鉄道ネットワーク全体の脱炭素化を推進する」との内容が盛り込まれた。 現在、我が国の鉄道事業者は、政府の掲げる2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、鉄道事業におけるCO2排出量実質ゼロを目指した取組を進めている。もともとエネルギー効率が高く、省エネ化も進んでいる鉄道において、現状からの更なる排出削減には一層の努力と創意工夫が求められる。 鉄道分野のGXにおいては、鉄道の脱炭素化への取組をコストや負担ではなく成長の機会として捉え、規模とスピード感のある投資で社会実装と海外展開を加速化し、我が国鉄道産業の発展につなげることが重要である。 本研究会では、学識経験者、鉄道事業者、メーカー、関係省庁等の関係者が集まって、我が国鉄道産業の持続的発展に向けた鉄道分野の GXについて議論を重ねてきた。 今般、これまでの議論を踏まえ、一定の整理を行うものである。 現状認識と踏まえるべき視点 (鉄道の CO2排出量及びエネルギー使用の状況) 国土交通省が公表している運輸部門のCO2排出量(2023年度)によると、鉄道の列車運行用エネルギーに係るCO2排出量(駅等からの排出を含まない数値)は720万tとなっている。鉄道はその大量輸送特性から単位輸送量当たりのCO2排出量は際立って少ないものの、総量としてはバス・タクシー(496万t)より多く、航空(1,019万t)、内航海運(973万t)より若干少ない程度の排出量がある。 「鉄道分野におけるカーボンニュートラル加速化検討会」の最終とりまとめ(令和5年5月)では、2030年代に鉄道分野のCO2排出量(2013年度 1,177万t)の実質46%に相当する量(約 540万t)を削減することを中間目標としている。ここでのCO2排出量は、列車運行以外の駅等から排出されるCO2を含む鉄道分野全体の排出量であり、上記の公表値とはスコープが異なるが、省エネ法における特定輸送事業者のCO2排出量の報告等から推計すると、2023年度において、2013年度を基準に約28%に相当する量(約329万t)が削減されているものと推定される。今のところ順調に削減が進んでいるが、削減の進捗に応じて追加的な削減の難易度は高まることから、引き続き、鉄道事業者をはじめとする関係者の一層の取組が必要である。 エネルギー消費の面では、鉄道は日本全体の約2%に相当する大量の電気を使用する高負荷産業である。今後、社会全体でAIの活用をはじめとするDX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展やGXのための電化拡大による電力需要の大幅な増加が見込まれる中、我が国におけるエネルギー安定供給確保のためにも、電力の大需要家である鉄道には一層の省エネが求められる。 また、鉄道ネットワークの約 3分の 1を占める非電化区間では主にディーゼル列車(内燃動車)が運行しており、化石燃料からの脱却が必要である。 (市場の動向) 国内では鉄道の輸送人員が2017年度に初めて年間250億人を超え、その後新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少したものの、2022年度には210億人を超えるところまで回復している。鉄道車両の生産額と鉄道車両部品の出荷額を合わせた市場規模は約6,500億円、そのうち輸出は1,100億円であり(輸出比率約17%)、内需中心の産業構造となっている。国内需要は2010年代半ば以降増加傾向にあり、足下では比較的堅調である。しかしながら、国内市場は成熟期にあり、今後もインバウンドによる利用者の増加は期待されるものの、長期的には人口減少などで大幅な成長が見込まれる状況にはない。 一方、海外の鉄道市場においては、欧州鉄道産業連盟(UNIFE)の報告によると、アジア、西欧、北米を中心に、軌道、車両、信号・システム、運行・保守などについて、2021〜2023年の平均で年間32.7兆円の市場が存在している。今後も2029年まで年率3.0%で成長する見通しであり、2027〜2029年の平均で39.1兆円、車両に限っても約12.4兆円の市場が見込まれる。 このように海外市場は旺盛な需要があるものの、海外進出意欲が盛んな欧州メーカーや中国企業などとの厳しい競争環境にあるほか、日本国内とは異なる商慣習や国際規格への対応なども必要である。海外市場における競争においては、技術力のみならずビジネスで勝つための体制を整え、カントリーリスクなども慎重に見極めながら、優先順位をつけて取り組んでいく必要がある。 (省力化への配慮) GXを進めるに当たり欠かせない視点として、省力化への配慮が挙げられる。GXの目的である排出削減と経済成長の同時実現のためには、排出削減のために導入する新たな仕組みやアイテムが、鉄道事業の省力化・効率化に逆行するものであってはならない。鉄道産業全体で労働力不足、人手不足に迅速に対応しなければ、カーボンニュートラルのゴールである2050年には安定的な輸送サービスの提供が困難となる可能性がある。GXとDXを一体的に進め、GX投資によって排出削減と省力化を同時に達成する視点が重要である。 (社会に与えるインパクト) 公共輸送インフラである鉄道は、通勤通学や業務利用はもとより、増加するインバウンド旅客の国内各地への輸送等を通じて、我が国の排出削減と経済成長の両立に大きな役割を果たしている。鉄道分野の脱炭素化を進めることは、低炭素な輸送手段の提供を通じて、製造業をはじめとする多くの企業のサプライチェーンにおけるScope3排出量の抑制に貢献する。また、旅客・貨物双方で、単位輸送量当たりのCO2排出量に優れる鉄道利用について、自家用車等からの転換を促進させる行動変容を促すことが、国や地球全体のCO2排出量削減に寄与することから、貨客両面でのモーダルシフトが重要である。 さらに、公共交通機関として高い安全性と信頼性が求められる鉄道における新技術・新エネルギーの採用は、その社会受容性の醸成といった面で世の中に与える影響が大きく、新技術・新エネルギーの普及の起爆剤となるポテンシャルを秘めている。 鉄道分野のGXの具体的取組 (高効率な車両動力システム) 鉄道の環境性能をさらに高める方法として、鉄道車両における最新のパワーエレクトロニクス技術の活用があげられる。我が国では、次世代パワー半導体の優れた特性を鉄道車両の動力システムに取り込み、高性能モーター(高効率IM、PMSM、SynRM等)と組み合わせてエネルギー効率を大幅に高めた鉄道用電機品を世界に先駆けて実用化しており、非VVVF車両(抵抗制御車)と比べて使用電力量は約3分の1、初期のVVVF車両(GTO方式)と比べても約40%の省エネを達成できる鉄道車両が営業投入されている。 また、高い安全性・耐久性を確保した車載用蓄電デバイスを製品化し、高効率な鉄道車両の更なる進化を可能としている。 世界的なカーボンニュートラルの潮流、昨今の地政学リスクやエネルギーコスト上昇の懸念などを受けて、各国の鉄道システムにおいても、今後ますます省エネニーズが高まることが想定されるところ、日本が誇る超高効率な鉄道車両やその動力システムは、海外でも高い競争力を持ち得るものと考えられる。 (回生電力の有効活用) 電気鉄道においては列車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して架線に戻し、再利用する回生ブレーキが用いられている。上記の次世代パワー半導体を活用した鉄道車両では、より幅広い速度域で回生ブレーキの使用が可能である。しかし、回生エネルギーを活用するためには回生電力を吸収する負荷が必要であり、付近に力行する列車がいない場合は回生失効に至り、有効に活用することができない。 そこで、鉄道システム内のエネルギーフローをモニタリングして回生電力の実態を把握し、その結果に基づき、変電所の送り出し電圧の最適化、回生電力貯蔵装置や回生インバーターの効果的な設置、車両への蓄電デバイスの搭載など、データ分析とハード対策を組み合わせた対策を講じることによって、鉄道システムの更なる消費エネルギー削減が可能となる。 (超電導送電システム) 最先端技術を利用した電化区間の省力化・高効率化の取組の一つとして、超電導技術を用いた送電システムがある。この送電システムは、ある一定の温度以下で電気抵抗がゼロとなる超電導材料を素材に用いた超電導ケーブルと、その冷却装置から構成され、変電所から送り出した電力の損失を抑制して車両へ送ることができ、電圧降下を抑制することから、将来的に鉄道路線沿いに設置されている変電所の集約化、回生エネルギーの有効活用や送電時のエネルギー損失の削減が期待される。 現在、超電導送電システムの実証実験が行われており、超電導を用いることで送電によるエネルギーロスを削減することが期待される。 (ソフトウェアの対策) 上記のようなハード対策のほかに、省エネ運転等のソフトウェア的な対策も重要である。一部の路線においては駅間の所要時間を変えずに最高速度を抑えた運転をすることにより、約10%の運行エネルギー削減効果があったことが報告されており、費用対効果を考えれば、今後注力すべき重要な取組と考えられる。また、列車の自動運転技術の高度化により、再現性の高い形で省エネ運転が実施可能となることも期待される。 さらに、車両と運行管理、電力管理を連携した統合エネルギーマネジメントの適用や、車両製造から廃棄までのライフサイクル全体の視点で、エネルギー使用量やCO2排出量の削減管理を行うライフサイクルアセスメントによる省エネも有効であると考えられる。 (非電化区間における車両の革新) 我が国の鉄道において、内燃動車が排出するCO2は鉄道分野全体の5%程度であるが、路線延長ベースでみると非電化区間は全体の約3分の1を占めており、非電化区間の脱炭素化も重要な課題である。 巨額のコストが掛かる路線の電化が非現実的であることからすれば、車両側の対策、すなわちハイブリッド車両、蓄電池車両、水素車両等の導入により、排出削減と将来の脱炭素化を図ることが必要である。 将来的に脱炭素効果と汎用性が最も高いと考えられるのは水素車両であるが、これを全国に展開していくためには、更なる技術的・社会的な課題の解決が必要となる。路線や地域の特性を具体的に評価し、最も費用対効果の高い技術を「技術ポートフォリオ」の考え方に基づき、ハイブリッド車両や蓄電池車両等の様々な選択肢を状況に応じて使い分けることで、トランジションに対応していく必要があると考えられる。 非電化区間の脱炭素化は世界的な課題であり、諸外国に劣後することなく開発や社会実装を進め、幅広い線区で走行可能な車両を製品化できれば、グローバル市場への展開が可能となる。 (バイオディーゼル燃料) 非電化区間のカーボンニュートラル化のもう一つの手法として、既存の内燃動車の燃料のみをカーボンニュートラルな燃料とされるバイオディーゼル燃料に切り替える方法がある。これまでに実施された100%バイオディーゼル燃料による内燃動車の走行試験においては、概ね良好な結果が得られている。 電気式気動車やハイブリッド車両においても、発電用のディーゼルエンジンの燃料をバイオディーゼル燃料にすることにより、将来のカーボンニュートラルが実現できる可能性がある。 しかしながら、SAF(持続可能な航空燃料)との競合による供給量の懸念、軽油と比べて高額なコストなどの課題があることに注意が必要である。 (再エネの活用) 鉄道は運輸部門で早期から最も電化が進んでいる輸送機関である。したがって、電気鉄道は電動化そのものが課題となっている他の輸送機関よりも脱炭素の観点では先のステージにおり、使用する電気を再エネ等の脱炭素電源に切り替えることによって、カーボンニュートラルを実現していくことができる。 一方で、朝夕ラッシュ時を中心に大量の電力を消費する鉄道事業の使用電力を再エネに切り替えることは容易ではなく、徹底した省エネに加え、蓄電装置の整備等、変動性再エネの調整力を鉄道システム内に備えることが必要となる。このように、高負荷で負荷変動の大きい鉄道システムを、再エネを使いやすい形に変えていくことは、鉄道分野のGXの大きな柱である。 また、駅や車両基地など豊富な鉄道アセットを活用して自ら再エネを生み出すことや、地域の余剰再エネを高負荷な鉄道が吸収することも、再エネの地産地消を通じて我が国のクリーンエネルギーの安定供給に資する重要な取組である。 |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-18 22:12:11 |

|

鉄道分野のGXに関する基本的考え方

これまで見てきた鉄道産業の特徴と鉄道分野の脱炭素の取組を、経済成長(特に製造業の産業競争力強化)やエネルギー安定供給の観点から捉え直し、鉄道分野のGXに関する基本的な考え方を以下のとおり示す。 ▽気候変動への対応を契機として、世界的に鉄道に対する関心が高まっており、これは我が国鉄道産業が最先端の省エネ技術や革新的な車両を武器に、海外需要を取り込んで成長する絶好の機会である。この好機を逃すことなく、官民一体で鉄道分野のGX投資に取り組む必要がある。 ▽国は、脱炭素効果の高い次世代型車両・関連設備の導入・普及を強力に推進し、開発・生産投資の促進、量産化・標準化を図り、コスト低減を目指す。 ▽複数の鉄道事業者がそれぞれ開発を進めている水素車両については、共通する技術課題の解決に向けて、鉄道事業者やメーカーの垣根を超えた連携・協調を促し、幅広い線区で走行可能な水素車両を早期に実用化する。トランジションにおいては、「技術ポートフォリオ」の考え方に基づき、様々な選択肢を状況に応じて使い分けていく。 ▽水素やバイオディーゼル燃料等の次世代燃料の安定供給の確保に向けて、需要の創出やサプライチェーン構築等に関して、他分野・他業界との連携の枠組みを強化する。 ▽官民の関係者が連携して、我が国鉄道技術の国内・国際標準化を推進し、メーカーの設計・製造負担の軽減を通じて、海外案件への対応力を強化するとともに、省エネ・脱炭素技術の活用を切り口とした「日本型鉄道GXパッケージ」の海外展開に取り組む。 ▽メーカーは、海外需要の取り込みに必要な設計・製造能力の確保、設備投資に取り組み、生産性向上を目指すとともに、鉄道車両に係わるカーボンフットプリントの導入を通じて、サプライチェーン全体に排出削減の取組を波及させる。 ▽鉄道事業者は、国・関係団体等による環境整備を前提に、次世代型車両の導入等のGX投資を最大限前倒しするとともに、導入後のオペレーションに責任を持ち、ハード・ソフト両面での取組により、2030年代に2013年度比で実質540万tを削減するとしている排出削減目標の早期達成を図る。 ▽エネルギー安定供給の観点から、電力の需要側である鉄道事業者においても、鉄道アセットを活用した再エネ発電、変動性再エネの調整力となる蓄電装置の整備等、再エネの主力電源化に対応した鉄道システムへの変革を進め、官民の関係者で広域的なセクターカップリングに取り組む。 ▽国と鉄道事業者が一体となって貨客両面でのモーダルシフトを推進し、鉄道の環境性能の向上を運輸部門全体の排出削減につなげていく。一方、環境優位性が発揮できる鉄道の利用を増加させることにより、鉄道分野の総排出量が増加することも想定されるが、その場合は運輸部門全体での排出削減につながる効果を適切に考慮する必要があることにも留意する。 鉄道分野のGXを進めるための目標等 鉄道分野のGXを着実に進めるため、主要鉄道事業者(JR、大手民鉄、地下鉄事業者)を対象として、以下のとおり具体的な目標を設定し、その実現に向け、前提となる環境整備を含めて、官民の関係者が連携して取り組む。なお、主要鉄道事業者以外の鉄道事業者においても可能な範囲において取り組むよう努めることとする。 (省エネの徹底) ◇電化区間においては、次世代パワー半導体や高性能モーターを採用した高効率車両への更新・改造を加速し、原則として2035年度までに、現状で5,000両以上存在する非VVVF車両及び初期のVVVF車両(GTO方式)の置き換えを完了する。 ◇各鉄道事業者において回生電力の実態把握に努め、2030年度までに車両・設備の改良等を含む回生電力の活用促進計画を策定する。 ◇2030年度までに営業線仕様の超電導送電システムを実用化、2035年度までに直流電化の営業線に導入・展開することを目指す。 ◇高効率車両の導入、回生電力の活用、送電ロスの低減、省エネ運転の実施等により、2040年度までに主要鉄道事業者全体のエネルギー使用量を2013年度比で25%以上削減することを目指す。 ◇併せて、日本の技術を活用した省エネ型車両・機器・システムの海外展開の拡大を図る。 (非電化区間のGX) ◇2030年度までに、水素車両の営業運転開始を目指す。営業車での走行実績を積み重ね、国際競争力を確保するとともに、並行して、幅広い線区で走行可能な水素車両の製作を進める。 ◇2030年度までに、バイオディーゼル燃料による営業運転開始を目指す。 ◇非電化区間における脱炭素化を強力に推進するため、2031年度以降に主要鉄道事業者が非電化区間に新規導入する車両は、ハイブリッド車両、蓄電池車両、水素車両を原則とする。トランジションでは、様々な選択肢を状況に応じて使い分ける。 ◇具体的な導入車種については、線区の条件、エネルギーの供給・コストの状況等を踏まえて鉄道事業者が判断するものとするが、2050年カーボンニュートラルを見据え、導入条件が整っている場合はゼロエミッションな蓄電池車両や水素車両を優先する。 ◇今後、電気式気動車やハイブリッド車両を導入する場合は、発電用エンジンを改造して水素等による発電システム等に換装できるようにする等、将来の更なる省CO2化への対応を予め考慮した設計とすることを検討するほか、可能な限りバイオディーゼル燃料の使用に努める。 ◇上記の取組により、2040年度までに主要鉄道事業者全体で鉄道車両の軽油使用量を2013年度比で40%以上削減することを目指す。併せて、日本の技術を活用した水素車両等の海外への展開を図る。 (再エネの最大限導入) ◇次世代型太陽電池の開発状況等も踏まえ、各鉄道事業者において2030年度までに鉄道アセットの活用を含む再エネの導入目標を設定し、省エネ法に基づく次期中長期計画等に反映する。 ◇主要鉄道事業者全体で、鉄道アセットを活用した再エネ発電の設備容量(約5万kW)を2035年度までの10年間で2倍以上に増やす。 ◇オフサイトPPAや非化石証書等の活用を含め、2040年度において、主要鉄道事業者全体で使用電力の実質7割程度を非化石由来にすることを目指す。 (国・関係団体等による環境整備) 上記目標の達成に向けて、国及び関係団体等においては、国のリーダーシップの下、以下の環境整備に努めることとし、鉄道事業者とともに最大限の取組を行う。 ◇高効率化や次世代燃料を利用した車両・設備の導入に向けた支援制度の検討 ◇次世代エネルギー等の安定調達に向けた他業界との連携の枠組み ◇海外展開に向けた標準化戦略の策定等 ◇GXを加速・持続するための各種規制・制度の合理化 ◇モーダルシフト・鉄道利用の促進 おわりに 本研究会では、鉄道事業者のほか、鉄道車両・機器メーカーも議論に加わり、鉄道分野のGXに関する基本的な考え方と目標等について、一定の整理を行った。 今後、更なる戦略の具体化に向けて、関係者間で検討を深めていくこととする。 |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-18 22:12:44 |

|

鉄道分野のGXに関する官民研究会構成

(順不同・敬称略) 【学識経験者】 ・古関 隆章 東京大学大学院工学系研究科 教授(座長) ・近藤 圭一郎 早稲田大学理工学術院 教授 【鉄道事業者等】 ・北海道旅客鉄道株式会社 ・東日本旅客鉄道株式会社 ・東海旅客鉄道株式会社 ・西日本旅客鉄道株式会社 ・四国旅客鉄道株式会社 ・九州旅客鉄道株式会社 ・日本貨物鉄道株式会社 ・一般社団法人日本民営鉄道協会 ・一般社団法人日本地下鉄協会 ・第三セクター鉄道等協議会 【メーカー等】 ・川崎車両株式会社 ・川崎重工業株式会社 ・株式会社東芝 ・株式会社日立製作所 ・三菱電機株式会社 ・一般社団法人日本鉄道車輌工業会 【研究機関】 ・公益財団法人鉄道総合技術研究所 【行政】 ・国土交通省 ・資源エネルギー庁(オブザーバー) |

|

|

|

|

|

|

NEWS RELEASE:JR&私鉄 5

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-18 22:14:02 |

|

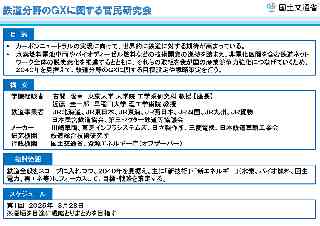

*伊藤注:添付画像が「鉄道分野のGXに関する基本的考え方〔概要〕」です

|

|

|

|