NEWS RELEASE:全般 3

| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-10-24 15:46:22 |

|

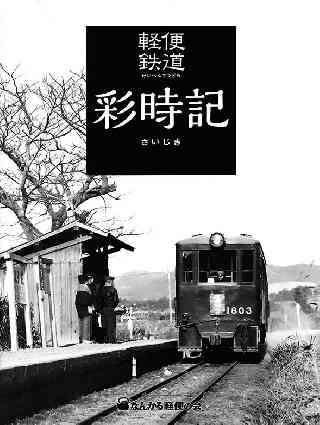

軽便鉄道 彩時記

タイトル:『軽便鉄道彩時記』(けいべんてつどう・さいじき) 企画・編集:片岡俊夫 下島啓亨 搨 影:下島啓亨 青山東男 梅村正明 杉行夫 永澤吉晃 松本典久 水上陽介 片岡俊夫 桟敷勇次郎 吉田文哉 写真提供 :竹中泰彦 上野巌 河田耕一 湯口徹 和田英昭 阿部敏幸 長門克己 解 説 :下島啓亨 梅村正明 片岡俊夫 堀内ぶりる 制 作 :松本典久 永澤吉晃 堀内ぶりる 表紙・レイアウトデザイン:近藤和磨 編集協力 :太田裕二 風間克美 著 者 :なんかる軽便の会 発 行 :南軽出版局 http://nankaru.info 価 格 :2,600円(税別) 体 裁 :A4変形判(従来の『阿里山森林鉄道』などと同じ) オールモノクロ144ページ 発 行 :2025年10月14日 第1版発行 印刷・製本:株式会社善新堂 軽便鉄道愛好者の間では、「みそしる軽便」という言葉が広く使われています。それってどんな意味?と思う方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。日本の風土に根ざした小さな鉄道の姿を伝える珠玉の作品が多数、ここにあります。環境を大きく改変せず、自然との調和を感じさせる線路。小さいのに大勢の乗客を乗せて頑張る姿。自動化・機械化されておらず人手に頼る作業。忙しい中にもどこか長閑さを湛えた駅の風情。そうしたエッセンスを伝える写真を、1950年代後半からの膨大な記録より選び抜きました。 4●軽便鉄道にようこそ 8●編成の面白さ 8.混合列車の魅力 10.長い編成もある 12.かわいい車輛 愉快な編成 14●軽便鉄道の四季 ●16.春 18.菜の花畑 20.茶畑と生垣 22.たおやかな丘 24.溜池と水門 26.農家のたたずまい 28.苗代 30.田起こしと代かき ●34.夏 34.平地の水田と台地の畑 36.ひろびろ田んぼ一沼尻− 38.ひろびろ田んぼ一越後− 40.Yの夏休み日記から 44.山あいの田を見下ろす 48.涼風を求めて 50.扉開けっぱなし 52.もっと狭い線路−みそしる軽便とトロッコの出会い− ●54.秋 56.イネを干す一沼尻− 58.イネを干す一頸城− 62.花薄[はなすすき] 64.藁塚[わらづか]と電車 66.冬枯れの野 ●68.冬 ●70.雨の日 ●74.海と軽便 76.すぐそこは太平洋 78.穏やかで美しい内海 80●曲がりくねった線路 82.Sカーブ 84●人間と近しい機械−軽便のあたたかみはどこからくるか− ●86.地域を支える運び手 88.通勤通学の足 90.「人にやさしい」交通機関 94.伝説の気動車は大混雑 ●96.コメを運ぶ ●98.貨物さまざま ●100.60年前の宅配便一手小荷物輸送− 103.郵便物 ●106.駅の風情 108.直前直後の横断は当たり前 110.小さな駅 112.ホームの上に… 114.これでも駅なんです 116.温泉街の併用軌道 118.駅や線路は子どもの遊び場 120.自転車と仲良し ●122.家並みをかすめて 124.「模型的」な配置 126.バス増殖中 ●128.作業は人力 128.入換え・連結解放 130.閉塞と倡号 132.給油 133.給水 134.車掌さん大忙し 136.踏切番 137.保線作業に出動 138●あたたかい想い出 本書で取り上げた軽便鉄道 本書で何らかの形でとりあげた軽便鉄道は、1960年代に入る時点で存在していた図の17社19路線である、このページに掲載した16路線の写真は、図の路線名にある番号(1)〜(16)と対応している。黒部峡谷鉄道と神岡鉄道も客扱いをしているナロー路線であったが、本書で扱う「みそしる軽便」の範疇とはみなしていない。 *伊藤注:図は省略します。 *「南軽出版局」(なんかるしゅっぱんきょく)について 軽便鉄道の魅力を伝え、継承する目的でつくられた非営利団体です。 制作した書籍は、書泉グランデ、書泉ブックタワー、旭屋書店なんばCITY店、Models IMON各店、エコーモデル、さかつうギャラリー、天賞堂、モデルワム、イチフジモデルショップなどで取り扱っていただいております。 なお、南軽出版局の制作物によって得られた収益は、羅須地人鉄道協会などで行われている軽便車両の保存維持費用に充てています。ホームページ(http://nankaru.info/)による情報提供も行っておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。 「あとがき」 誰が言い出したのか味噌汁軽便。それが誰なのかおおよそ見当は付いているが、なかなか言い得て妙である。いかにも日本的な景色の中を走る田舎くさい軽便鉄道のことで、駅も車両も、普段着のままの乗客も、それらを取り巻く光景も、そこにはなんとも懐かしい生活の匂いも漂っている。 今から半世紀以上も前の新幹線が登場するかしないかの頃、そんな軽便鉄道がまだ日本のあちこちにあった。国鉄の蒸機が終焉を迎えつつある時代でもあったが、むしろその駅の片隅から発車していく小さな地方鉄道、いわゆる味噌汁軽便の何ともいえない魅力にすっかり嵌まったのだった。 この軽便鉄道シリーズで、次は味噌汁軽便の四季とそこで働いた人たちの姿を採りあげると決まったとき、それは良いと思った。前の2冊よりずっと色濃く自分の青春時代がよみがえってくる写真集である。軽便の時代を知らない人たちにもどこか懐かしいと思っていただけるに違いない。 (梅村正明) 1950年代初めに軽便蒸機が姿を消しディーゼルの時代が到来したが、それから20年も経たぬうちに、ほとんどの軽便鉄道が消えていった。眠っていたその時代の記録をこういう形でまとめることができたのは、参加メンバーに写真の選定から文章の作成まで、多大なご助力を得たおかげである。 本書は先に冬の情景だけをまとめた『軽便鉄道 雪景色』と対をなすもので、ぜひ一緒にご覧いただきたい。軽便鉄道の魅力、そのエッセンスを感じ取っていただけると思う。ただ一つ残念だったのは、明治村をはじめ小代、祝田、地頭方、西大野、天城、北川、木之子といった駅の魅力を存分に語り尽くすページを割愛せざるを得なかったことである。 (片岡俊夫) 今までの軽便鉄道の書籍は鉄道中心のものが多かった。鉄道の本なのだから当たり前かもしれないが、TMSの『シーナリィ・ガイド』にもあるように、軽便は普通の鉄道以上に風景との結びつきが強く、そうした風景を抜きにして語ることばできない。この本では、沿線の自然や人間にも焦点を当て、より広く軽便の世界を紹介している。 (堀内ぶりる) 2025年10月14日 |

|

|

|